無論是書籍還是建築,雷姆·庫哈斯50年來一直將自己的研究定位在當代建築創作的最前沿,他的OMA也是如此。《Delirious New York》中提出的後現代主義理論、西雅圖中央圖書館圖表式建築,或是S、M、L、XL的標量挑釁,和米蘭普拉達基金會對工業遺產概念的重新定義。

21世紀初是波爾圖音樂之家(Casa da Musica)的時代,這是一塊”墜入凡間”的巨石,緊鄰著一座古典環島,它的外形和空間佈局將在未來激勵整整一代公共建築項目。

關於音樂之家源自鹿特丹暖房OMA的軼事要比這座建築早好幾年。這座所謂的”千年蟲之家”最初是為一位客戶設計的,他不想面對自己的家人,又不想讓他們都住在同一個屋簷下。

根據庫哈斯的說法,他將房子的規模擴大了”五倍”,並用音樂廳、室內樂室和實驗音樂室取代了臥室和儲藏室,音樂之家的雛形就這樣誕生了。這個故事也是典型的庫哈斯風格:一個認識論案例研究,明顯的失敗為成功的項目奠定了基礎。

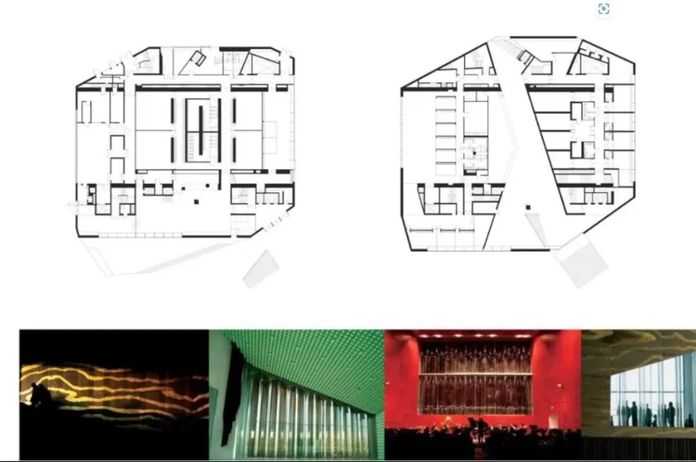

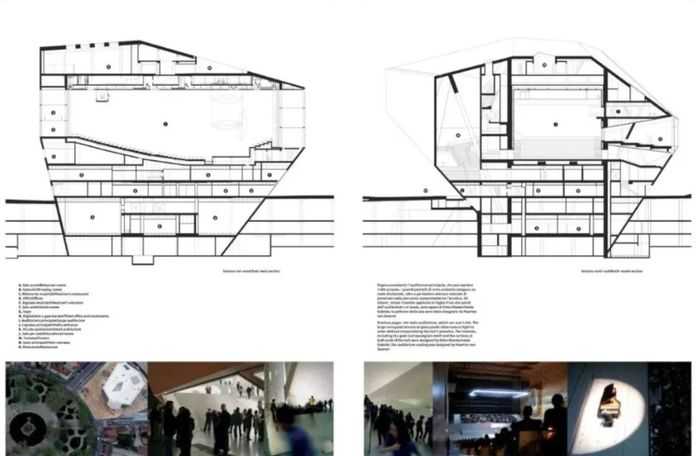

這個項目中無論是真實的還是象徵性的最重要的部分,都是主禮堂。庫哈斯和他的團隊在旋風式考察了世界上最好的場館後,稱”鞋盒是音樂廳的最佳形狀”。聲學工程師倫茨·範·盧森堡(Renz van Luxemburg)欣然證實了這一說法。但不要被他們對”鞋盒”的認可所迷惑,他們並不是突然看到了正直的亮光,放棄了不規則決定走正道——音樂之家的主禮堂的確是一個巨大的、用膠合板包裹的盒子,然而這個盒子卻千瘡百孔、雜亂無章,甚至兩端的牆壁似乎都不見了。

音樂之家的主要音樂空間並不是一個封閉的棺材式禮堂,與日光、夜光和外面的城市隔絕開來,它是一個多孔的實體,向周圍的多重現實敞開大門。兩面看似不存在的牆壁實際上是巨大的實心波紋玻璃幕牆,單面高達五米。波紋是使用玻璃作為隔音材料的解決方案,波紋以各種方式偏轉聲音,改善了玻璃的脆硬性,儘管有明顯的折射現象,但透過玻璃帷幕的視野卻非常清晰,可以看到大廳對面博阿維斯塔圓形大廳(Rotunda da Boavista)中蔥鬱的樹木。

讓陽光照進音樂禮堂是一個簡單而又具有跨時代意義的舉動,那種我們已經習慣的永恆夜曲的感覺一去不復返了,就像在黑暗中坐了幾百年之後,拉開了窗簾。

大樓裡的一切似乎都以這樣或那樣的方式圍繞著這個充滿活力的活動空間。主禮堂並不止步於從裡面看到外面,它還是一個雙向的娛樂空間。在這個空間裡,人們可以看到外面的一切,也可以從任何地方看到裡面。

與過去單一頻道、單一圖像的電視相比,OMA提供的是同時觀看螢幕中的螢幕,希望最大限度地擴大建築內的人際關係,並將其變成各種聲音的大合唱。

禮堂的牆壁上裝飾著高度像素化的紋理膠合板,這些紋理放大了50倍,並塗上了五釐米見方的金箔。只有修復專家才有足夠的技術和超人的耐心。佩特拉·布萊斯的手工編織半遮光窗簾也許也是由這些人編織而成的,它的結有一個小女孩的頭那麼大,一絲不苟地編織在尼龍網上。看起來像是電腦檔案遇到bug,發送給了金箔工和窗簾編織工,從而產生了與實際建築相比比例錯誤的裝飾方案。

舞臺兩端架設了一架巴洛克風格的伊比利亞管風琴,但它是假的,是一具屍體,一個道具。如果有一天能籌集到足夠的資金,他們會買一架真正能演奏音樂的管風琴。

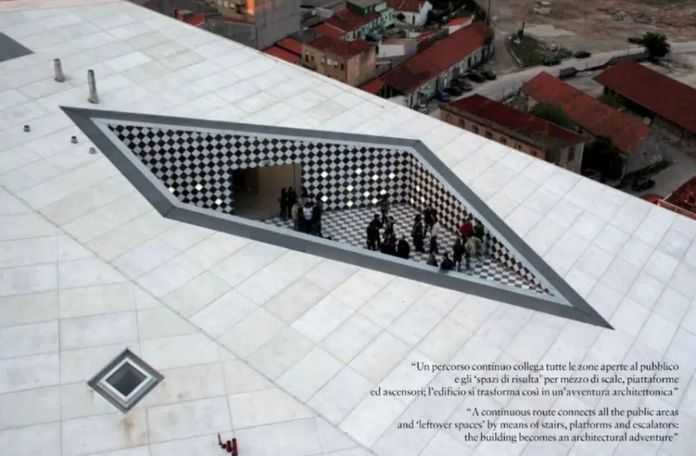

葡萄牙以葡萄酒和牛肚聞名於世,在音樂之家的貴賓室,有描述18世紀宮廷生活場景的手繪藍色瓷磚。在旁邊主禮堂的文藝復興廳裡,光學效果通過釉面裝飾瓷磚呈現出來,就像昂貴的包裝紙一樣包裹著整個空間。餐廳的屋頂上,鑿去了建築的一大塊,留下了棋盤格狀的瓷磚,就連防火門的把手也採用了同樣的裝飾。

OMA曾因熱衷於使用半成品、現成的建築材料而聲名狼藉,但人們絕不會想到,他們會在某個項目中這樣狂熱使用手工製品,這近乎於一種準語境的歇斯底里,同時還夾雜著些許感傷。

參觀的人很難描繪出這座建築的平面圖,因為幾乎沒有空間是重複的,樓層在各個房間之間搖擺不定。這種不懈的創造力讓人目眩神迷,而且越是走動,就越顯出空間精緻。在這裡,沒有任何誇張之處,一切都保持著盡職盡責的功能性。北側是密密麻麻的技術空間,而南側則完全空曠。

OMA使建築具有可理解的堅固性,從而具有超凡脫俗的連貫性。在施工過程中,至少有三個在建模階段未曾預料到的間隙空間顯露了出來,其中最大的位於主禮堂上方,階梯狀的白色地板通向一個巨大的可伸縮屋頂,這是唯一一個沒有經過聲學計算的空間。

自20世紀70年代以來,OMA對新型建築類型的不懈研究終於初見成效。西雅圖公共圖書館在中庭的襯托下,將紀念性與市民性融為一體;荷蘭大使館從11層變為24層,將塔樓式建築變為一種遠遠超出板式建築的可預見性建築。OMA用音樂之家為波爾圖樹立了一個新的音樂標杆,讓建築成為屬於這座城市的樂器,而音色的優美既來自樂器,也來自演奏者。

如果神話中的阿里阿德涅試圖用她那狡猾的線走出音樂之家這座迷宮,結果只可能是失敗。畢竟這不是一座普通的迷宮,而是一座流落在波爾圖不朽問題的特殊形式的迷宮。戈達爾曾經說過,真正重要的不是答案,而是提出正確的問題。問題開闊了人們的視野,讓人們知道什麼是可能的,什麼是可以思考的,什麼是可以實現的,問題為我們的現實劃定了界限。並非所有問題都需要回答,但音樂之家向其管理部門、執政的政治家和觀眾提出的問題必須以某種參與性和指導性的方式得到回答,否則就會成為文化復興失敗的一塊光潔的白色墓碑。

從空中俯瞰,波爾圖的城市面貌多姿多彩,從海邊開始,穿過中世紀街區,一直延伸到音樂之家周圍褪色的半荒涼地帶。一片墓地、低矮的房屋、鱗次櫛比的商店和廢棄的建築,構成了樸實無華的城市紋理。在這樣的背景下,音樂之家以其非凡的規模和笨重、不加修飾的外牆造型躍然紙上,紅色的石灰華廣場兩端向上翹起,就像一塊不聽話的地毯,為白色的外星人提供了一座遊樂場。

從高處俯瞰這座建築,不禁讓人產生另一個疑問:OMA 是否只是建造了一個早期的、未完成的模型?白色的稜角和簡單明瞭的剪裁讓它看起來就像設計過程中數百次嘗試中的一次。從高處看,波紋玻璃就像建築模型製作者鍾愛的波紋塑膠板。

更令人費解的是,當人們在地面上經過它時,建築結構並沒有不恰當或粗暴地突出來,它的著陸幾乎沒有費什麼力氣就不合理地融入了新的環境。無論你從哪個角度靠近,都會看到它的一張臉與現有的景色融為一體。從博阿維斯塔圓形大廳望去,它風景如畫。從它後面的墓地看,它又像是令人肅然起敬的殯葬建築。從附近的住宅看去,它又像一個住宅。

這個外星人並不想”回家”,在周圍頹喪的氛圍中,建築似乎找到了家的感覺,它不是在模仿衰敗,而是在歌頌衰敗。

這個項目除了作為類型學實驗、策展挑戰和文化雞尾酒調製者的身份之外,它還是對建築作為建築的肯定。這並不是OMA在進行無聊的深入研究後的產物,也不是OMA在為晚期現代性的卑劣垃圾構建索引。這裡沒有”去他媽的語境”,沒有反諷的沉思,也沒有利益的糾纏,這是OMA對建築獨特自我的放縱,同時留下了在正確的地方做錯誤的事這一暴躁的特質。

*圖片來源於網路,版權歸原作者所有,請勿商用

————

編輯/排版:Z

祝你開心

點選查看更多精彩